リアルの多忙さに鬱気味な青海ゆうきです。

今年も残すところあと2ヶ月ちょっと。

来年2020年の目玉行事と言えば東京オリンピックだ。

最近はマラソンの開催地が東京ではなく札幌になるかもとひっきりなしにニュースになっているが、僕個人が気になっていることはマラソンでも水上スキーでもなく開会式のこと。

オリンピックの開会式は、その国を象徴するような音楽やダンス、絵などのパフォーマンスで華やかに大会の幕を開ける大事な役割がある。

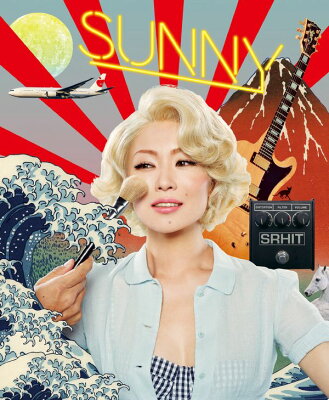

その開会式の演出メンバーの1人として選ばれたのが僕の大好きな歌手「椎名林檎」。

椎名林檎の曲は色々な要素があるのだが(軽めのポップスからロック、シャンソン風、などなど)、オリンピックの演出メンバーに選ばれた最大の理由は、和風な曲をたくさんリリースしているからだと推測する。

ただただ和風なだけではなく、彼女の曲にはどことなく闇がある。

今回は「和」と「闇」に重点をおいた椎名林檎のおすすめ曲を紹介する。

椎名林檎について

1998年に「幸福論」でデビュー。

セカンドシングル「歌舞伎町の女王」のリリース時には、音楽のジャンルについて「何系なのか?」と問われ、当時流行っていた渋谷系をもじって自らを「新宿系」と名乗り話題になる。

ファーストアルバム「無罪モラトリアム」は先行シングル「ここでキスして。」のヒットを受けミリオンヒットを記録。

さらに4作目のシングル「本能」ではナースのコスプレが印象的で大ヒットシングルとなる。椎名林檎をこのあたりで知った人も多いはずだ。

セカンドアルバムの先行シングル「ギブス」「罪と罰」も椎名林檎を語る上では外せない名曲で、それらが収録された「勝訴ストリップ」はオリコンで230万枚を超える大ヒット作品となった。

その後、ギタリストとの結婚、出産、離婚と慌ただしい私生活を送り、復帰後初のシングル「茎 (STEM) 〜大名遊ビ編〜」ではオリコンチャート1位を獲得。

サードアルバム「加爾基 精液 栗ノ花」では民族楽器や琴や篠笛といった雅楽器なども使用されており、今回のテーマである「和」を最も感じられるアルバムとなっている。

2004年~2012年はソロ活動と並行してバンド「東京事変」のボーカルとしても活動。

それ以降もドラマの主題歌、CM、紅白への出場など精力的に音楽活動を続け、東京オリンピックの『4式典総合プランニングチーム』に選出されることとなった。

「和」を感じるおすすめ曲10選

椎名林檎の曲には旧仮名遣い、旧字体を使用したものも多く、言い回しや表現も古風である。

着物でギターをかき鳴らす姿は妖艶かつダイナミックで、唯一無二の存在であると昔から感じていた。

そんな椎名林檎の「和」を感じるおすすめ曲を10曲紹介する。

宗教

アルバム「加爾基 精液 栗ノ花」1曲目に収録されている曲。

これまでのアルバムを聴いてきた人からすれば、椎名林檎は一体どうしてしまったんだと思われてもおかしくないぐらい雰囲気が異なる。

冒頭は椎名林檎自身が弾く琴の音色から始まる。しかし雅でおしとやかな出だしではなく、これから何か不穏なことが起きる前兆のような音だ。

Aメロでは奥で琴の音が鳴って、さらにノイズのような音も混ざっている。Bメロにいくと歪んだギター、ベース、ドラムのバウンドサウンド、そしてそのバンドサウンドにストリングスなどのオケサウンドも加わり荘厳なるサビを迎える。

歌詞は日本人として感じた宗教をイメージしたものだという話もあるが、一方でこれは椎名林檎の歌手としての境遇や秘めた思いなどを綴っているものようにも感じる。

とくにそれが感じられるのはBメロの、

「立て」「撃て」「切り裂いても敬い去れ」「歇(や)むな」「惡(にく)むな」

「吐け」「出せ」「引き摺つても歩き行け」「振り向くべからず」

宗教/椎名林檎 より

という部分。宗教に対するやや否定的な印象を歌詞にしたとも取れるが、この時の椎名林檎の状況からして、もうソロ歌手を止めたいという思いもある中、そうはさせてくれない会社や世間からの声という解釈もできる。

ソロをやれ、会社の言うとおりにしろ、嫌だとしてもファンや会社への恩を忘れるな。逃げたり誰かを恨んだりするな、という感じだろうか。

この部分だけでなく全体的にも「宗教観」や「輪廻」「普遍性」を思わせる内容と自身の心境とをかけ合わせた歌詞であると言える。

迷彩

アルバム「加爾基 精液 栗ノ花」3曲目に収録されている曲。

曲調はジャズに近いが歌詞は旧仮名遣いや難しい漢字(熟語)が混ざったかなり難解なもの。

椎名林檎の曲は歌詞だけで解釈しようとすると困難なものが多く、とくにこのアルバムに入っている曲は、重要な部分は音で表しているといっても過言でない。

歌詞、サウンドを統合して1つの作品を生み出すというのは、音楽と文学を融合してできる映画作品のようなものだと言える。

「迷彩」はイメージを簡単に表すとしたら「駆け落ちと厭世観」だろうか。

茎

「茎(STEM)〜大名遊ビ編〜」、「茎」、「茎(ステム)」、「茎」/平成風俗ver、と4つある中の歌詞が日本語で書かれたものが、アルバム「加爾基 精液 栗ノ花」に収録されている「茎」。

この曲は2000年頃にはほぼ出来上がっていたのだが、2001年のアメリカ同時多発テロ事件に衝撃を受け、その時の心情を交ぜて書き換え現在の作品となった。

英語版であるシングルの「茎(STEM)〜大名遊ビ編〜」はオリコンシングルチャートで1位を獲得している。

英詞であるにも関わらずこれほどまでに世間に受け入れられたのには2つ理由があると思われる。

1つは椎名林檎の久しぶりのシングルであるということに対するファンの期待が大きかったこと。初回限定盤に実演生中継「賣笑エクスタシー」観覧チケット抽選応募券がついていたことだ。

もう1つの理由は、歌詞(言葉の意味)以上に曲、雰囲気が評価されているということだ。

僕の好きな映画イノセンス(攻殻機動隊シリーズ)に使われている「傀儡謡 陽炎は黄泉に待たむと」という曲があって、この曲の歌詞は古代の日本語が使われており、民謡歌手が大勢で歌っているのだが、何を言っているのか最初は全く意味がわからなかった(調べてようやくなんとなく理解できた)

似たようなものだとドキュメント番組「神々の詩」のテーマ曲を歌っている姫神あたりだろうか・・・。

これらの曲は日本人であっても意味を理解することは困難なのにも関わらずとても人気がある。それは歌詞に重点があるのではなく、曲のサウンドして歌が入っているからだ。

それらに比べれば幾分か歌詞のほうに意味があるのが椎名林檎の曲と言えるだろう。

興味があれば歌詞の意味を調べる、ぐらいのノリでこの曲は聴いてほしい。

ちなみに「茎(STEM)〜大名遊ビ編〜」と同時に『短篇キネマ 百色眼鏡』という短編映画がDVDで発売されている。

アルバム『加爾基 精液 栗ノ花』の世界観を映像として表現しているものなのでこちらも是非観てほしい。小雪やラーメンズの小林賢太郎が出演している。

さらに小林賢太郎は演劇作品として「LENS」をプロデュースしておりこれは『短篇キネマ 百色眼鏡』の前日談である。

おこのみで

アルバム「加爾基 精液 栗ノ花」8曲目に収録されている曲。

この曲を聴くと変わった音が聴こえてくる。

これはプリペアド・ピアノと言われるもので、ピアノの弦に金属やゴムなどを挟んだり乗せたりすることで音を変化させているのだ。

イントロから続くチェンバロのような音はこのプリペアド・ピアノの音色だ。

ドラムも電子ドラムを使っており、間奏には電車のアナウンスがノイズと交ざり前衛音楽・現代音楽的なサウンドが特徴的な曲となっている。

歌詞は旧仮名遣いで、またもや意味を解読するのは難解な部分も多い。

葬列

アルバム「加爾基 精液 栗ノ花」11曲目に収録されている曲。

このアルバムは曲順がシンメトリー構造となっていて、つまり一曲目の「宗教」と対になる曲にあたる。

アジアの民族音楽のような始まりから色々な音が重なり合い、混沌とした世界が広がっていく。

琴の音、パイプオルガンの音、コーラスとあらゆる宗教的要素を組み込んだ多国籍的なサウンドだ。

歌詞は勿論一筋縄では解読できないものとなっているが、「堕胎」や「赤子を殺める」という解釈もできるため賛否両論となっている。

僕の解釈は「茎」が陰茎を表していることや、このアルバムが輪廻をテーマにしているところから、母体にとっては外の世界からやってきた「精子」が着床して命が生まれたり、着床しなかったものが消えていく様子なのではないかというものだがいかがだろうか。

積木遊び

デビューアルバム「無罪モラトリアム」の七曲目に収録されている曲。

本人曰く、箸休め的なお遊びの曲ということで今まで紹介してきた曲に比べるとかなり軽めで言葉遊びをしているのが特徴的で現代の日本語、英語、古語、など使用する言語も様々である。

この曲には決まったフリが存在していて、ライブではとても盛る上がる曲でもある。

いろはにほへと

2013年に発売された椎名林檎の13枚目のシングル曲。

先ほどまで紹介していた「加爾基 精液 栗ノ花」からは東京事変の結成を経て、アルバム「平成風俗」「三文ゴシップ」をリリースし、その四年後にこの曲は発売されているので、かなり変化を遂げたあとの作品。

「無罪モラトリアム」「勝訴ストリップ」ではやはり若さを感じるし、「加爾基 精液 栗ノ花」では中二病から脱する前の闇や哲学的、宗教的な重みを感じられ、東京事変ではそれを脱して大人になった女性、そして成長し熟し穏やかになっていくという流れを感じられる。

「いろはにほへと」は『鴨、京都へ行く。〜老舗旅館の女将日記〜』の主題歌として、同じシングルに入っている「孤独のあかつき」はEテレの『SWITCHインタビュー 達人達』テーマ音楽として書き下された曲。

比較的歌詞はわかりやすくなっており(この歌詞でわかりやすいと思うあたりかなり毒されている)東京事変の良さと椎名林檎ソロの良さを掛け合わせた曲であると言える。

鶏と蛇と豚

2019年5月に発売された6作目のアルバムの一曲目に収録されている曲。

このアルバム発売前後にはこの曲をテレビで披露する機会も多かったので知っている人も多いと思う。

アルバムのタイトルである「三毒史」の三毒とは、仏教で克服すべきとされている煩悩「貪・瞋・癡」のことで、貪(欲望)を鶏、瞋(怒り)を蛇、癡(無知)を豚が象徴している。よってこの曲はこのアルバムの象徴とされる一曲である。

曲はお経を唱える男性の声から始まり、何か大きなものが迫ってくるような音とオーケストラの不穏な響きから歌は始まる。

この曲を解説するのはとても長くなるので簡単にまとめると、般若心経で唱えられている「色即是空 空即是色」=形あるものは実体がなく、実体がないもので形は作られているという教えと、人間には五感があり、五感があるからこそ自分である(自分がここにいる)ということを確認できる、という椎名の考え方との対峙である。

歌詞は英語なので是非日本語つきのMVを観てもらいたい。MVではこの曲がより理解できるような演出がなされている。

鶏と蛇と豚を演じているAya Satoにも注目してほしい。

獣ゆく細道

2018年にリニューアルされた「news zero」のテーマソングとして書き下ろした楽曲で、配信限定で発売された。その後発売されたアルバム「三毒史」の2曲目にも収録されている。

「三毒史」の半分の曲は椎名ソロではなく、男性ボーカリストとのデュエット曲で、この曲ではエレファントカシマシのボーカル宮本浩次と一緒に歌っている。

Mステではまっすぐ立って歌う椎名とオーバーアクションの身振り手振りで歌う宮本との差が激しく話題となった。これを観た時、これは理性と本能を表しているのではないだろうかと深読みしてしまった僕だが真相は不明。

管楽器とピアノの音色が際立つジャズアレンジのアップテンポな曲で、ボーカルラインの音程はとても複雑でリズムをとるのも難しいが二人は見事に歌いこなしている。

歌詞は「鶏と蛇と豚」での結論に基づく椎名のこの世と人間の生き方に対する見解が文学的に表現されている。

暗夜の心中立て

2014年に椎名林檎がプロデュースし演歌歌手・石川さゆりのシングル曲として発売された曲。

石川さゆりの要望に応え作詞作曲をされた曲で、不条理な男と女の関係を描いた色っぽい演歌である。

それまで椎名林檎をの曲を聴いてきた人なら、たしかに石川さゆりの曲ではあるが椎名林檎っぽさも感じられることだろう。

これは椎名の曲の編曲を多く手がけてきた斎藤ネコがこの曲の編曲をしているからというのが一番の理由だろう。

難しいメロディーも簡単そうに、そして自分の曲として歌い上げる石川さゆりの歌唱力の高さには脱帽せざるをえない。

椎名林檎はセルフカバーアルバムを2枚出すほど楽曲提供を頻繁に行っており、最近だとドラマ「カルテット」の主題歌「大人の掟」もとてもいい曲なので是非聴いてみてもらいたい。

まとめ

椎名林檎は活動期間も長く、時期によって曲の雰囲気も大きく違う。その中でもアルバム「加爾基 精液 栗ノ花」は旧仮名遣いや古典的な日本語を多く使用しており、「日本」や「和」をとくに感じられるアルバムになっている。

それ以降の作品にもこうした作風の曲はあるので、自分の好きな曲を見つけるのもまた楽しいだろう。

今回紹介した曲はただ「和」を感じるだけでなく、そこにある人間の「闇」であったり、「混沌」「輪廻」「無常」など宗教的な要素を感じるものを選んでいる。

興味を持った方には是非聴いてみてもらいたいと思う。